Synthèse publiée le : 01/04/2016

Changement climatique

Malgré l'abondance et la qualité des publications scientifiques relatives aux impacts sanitaires du changement climatique, la question ne constitue encore qu'une préoccupation mineure pour les populations et un enjeu de faible poids dans les négociations internationales.

Les publications sur les impacts sanitaires du changement climatique sont de plus en plus nombreuses. Une interrogation de la base de données PubMed® avec la requête « climate change and health » fait ressortir 733 références en 2015 contre par exemple 473 en 2012, 341 en 2008 et moins de 100 pour chacune des années antérieures à 2005. La perspective de la tenue, à Paris, de la 21e Conférence des parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, a sans doute stimulé les recherches. Au fil du temps, on constate un certain glissement des centres d'intérêt. Si les thèmes relatifs à la pathologie infectieuse et aux maladies vectorielles ont longtemps été privilégiés, ils sont aujourd'hui devancés par les effets directs de la chaleur sur l'organisme humain, par les maladies chroniques, ainsi que par les effets indirects faisant intervenir la pollution chimique et/ou biologique de l'air.

De très nombreuses études, parfois quelque peu répétitives, continuent à analyser l'impact des vagues de chaleur récentes sur la mortalité, spécialement en milieu urbain, de façon à en tirer des enseignements sur ce que pourraient être les conséquences des périodes caniculaires du futur, que l'on s'accorde à prévoir plus fréquentes, plus intenses et sans doute plus durables. Parmi les avancées significatives de 2015, il convient toutefois de citer le fait que la population commencerait à s'adapter au réchauffement ; c'est ainsi qu'en France, y compris dans les petites villes et en milieu rural, le nombre journalier de décès chez les plus de 65 ans passe aujourd'hui par son niveau le plus bas en présence d'une température moyenne de 18,2 °C, alors que « l'optimum thermique » s'établissait à 17,8 °C entre 1982 et 1995, et à 17,5 °C entre 1968 et 1981 [1]. Il n'empêche que les 22 publications consacrées cette année à la question considèrent toutes que, par-delà une forte variabilité d'un endroit à l'autre et d'une catégorie sociale à l'autre, le réchauffement attenduse traduira inévitablement par une surmortalité estivale, notamment aux âges les plus avancés.

Dans le même temps, une étude appuyée sur 36 villes américaines et trois villes françaises réfute avec des arguments convaincants l'hypothèse selon laquelle le radoucissement des hivers pourrait, au moins en partie, compenser l'excédent de décès sévissant en saison chaude [2]. D'une part, il est faux de prétendre les hivers doux systématiquement moins meurtriers que les hivers rigoureux. D'autre part, s'il est indéniable qu'en climat tempéré, la mortalité culmine en saison froide depuis bientôt un siècle, la température n'en est pas directement responsable, si bien que le réchauffement des hivers ne devrait pas avoir l'effet bénéfique escompté. L'erreur souvent commise a été d'ignorer ou de sous-estimer ce puissant facteur de confusion qu'est l'effet saisonnier, lequel n'est qu'assez marginalement un effet thermique.

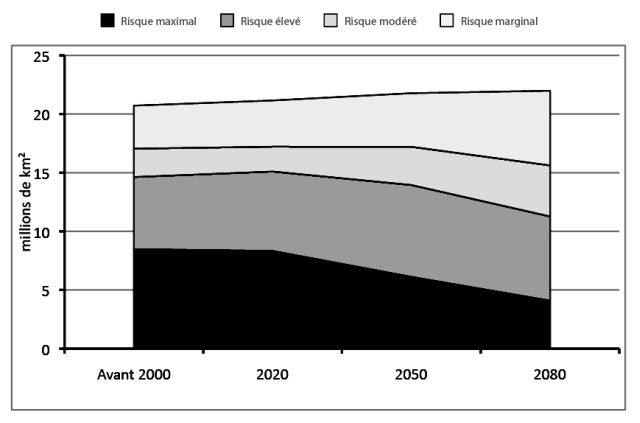

Dans le domaine des maladies infectieuses, l'attention portée au paludisme tend à s'estomper, mais l'une au moins des parutions de 2015 s'avère capitale [3]. Il y est d'abord démontré que, compte tenu des exigences du vecteur et du parasite, en termes de température et d'humidité, le continent africain est actuellement favorable à la transmission du paludisme sur une superficie bien supérieure à ce qui était supposé. Dans les projections de climat futur, la surface totale où la maladie est susceptible de sévir pourrait s'accroître légèrement (+6 % d'ici à 2080), mais les espaces à risque majeur se rétracteraient fortement (-52 % à la même échéance) (figure 1), avec un déplacement de la zone à très forte endémicité de la côte guinéenne vers la branche occidentale de la vallée du grand Rift, entre le Congo et l'Ouganda. La nouvelle géographie de l'endémie palustre qui s'esquisse ainsi désigne les endroits où il serait le plus efficace de concentrer les ressources disponibles pour le contrôle du paludisme.

Des avancées non négligeables ont été réalisées à propos d'autres maladies à vecteurs, transmises par des moustiques (dengue, fièvre West Nile, etc.) ou par des tiques (borréliose de Lyme). Nos connaissances sur l'écologie du moustique tigre (Aedes albopictus), et par suite sur les perspectives d'extension des arboviroses[1] qu'il est susceptible de transmettre, ont été largement renouvelées [4]. La thèse dominante était jusque-là que les grands paroxysmes pluviométriques et les inondations qui s'ensuivent exercent un « effet de lessivage », réduisant de façon spectaculaire la densité des populations culicidiennes[2], adultes et plus encore larves ou nymphes. Mais c'est l'inverse qu'a révélé la surveillance mise en place sur le terrain au moment de la transmission autochtone du chikungunya à Montpellier, à savoir un accroissement brutal et durable du nombre de moustiques tigres et d'œufs, avec un allongement corrélatif du risque de transmission de la maladie. Alors que la température commande la dynamique saisonnière d'A. albopictus pendant l'été, en expliquant près de 70 % de la variation du nombre de moustiques, le relais est pris après les inondations par le cumul des précipitations sur quatre semaines, avec un pouvoir explicatif de plus de 92 %. Si ces observations sont confirmées, il conviendra de revoir les mesures de lutte contre les moustiques, d'autant que le réchauffement climatique devrait induire un accroissement de fréquence et peut-être un renforcement d'intensité des « épisodes cévenols » en fin d'été et en début d'automne.

Les nouveaux dangers ne sont pas qu'infectieux. La responsabilité, au moins partielle, du changement climatique a déjà été maintes fois invoquée pour expliquer la flambée des maladies allergiques, et notamment des allergies respiratoires dont la prévalence a triplé dans de nombreux pays depuis vingt ans. Mais le risque auquel on peut s'attendre en Europe à l'horizon des années 2041-2060 a été pour la première fois quantifié cette année [5]. D'ici au milieu du siècle, en effet, les concentrations aériennes en pollen d'ambroisie, à très fort potentiel allergisant, devraient être multipliées par un facteur compris selon les endroits entre 2 et 12, l'hypothèse la plus plausible étant à l'échelle continentale une multiplication moyenne par 4,0 dans un scénario de réchauffement modéré, et par 4,5 dans un scénario de très fort réchauffement. La dispersion des graines par les activités humaines, moyens de transport et pratiques agricoles au premier chef, rendrait compte de 29 et 47 % de cette évolution. Le reste serait directement imputable à l'évolution du climat, qui permettrait à l'ambroisie de s'établir sur des territoires qui lui étaient jusque-là défavorables (Balkans, Ukraine, nord de la France, Allemagne, sud du Royaume-Uni, etc.), dans le même temps où la persistance des périodes anticycloniques à vents faibles et précipitations quasi nulles favoriserait une forte production pollinique et où l'élévation des concentrations atmosphériques en CO2 renforcerait la teneur en allergènes des grains de pollen. On saisit, à travers de telles projections, la nécessité de mettre en place une gestion coordonnée de cette plante invasive difficile à éradiquer, ce qui suppose à la fois des inventaires botaniques minutieux et un suivi des pollens sur le long terme.

Ces résultats novateurs ne trouvent encore qu'un faible écho en dehors des milieux spécialisés. Certes, près des deux tiers des Américains (64 %) déclarent que le changement climatique peut avoir des effets préjudiciables à la santé, mais à peine 27 % d'entre eux sont capables de citer un des risques concernés et moins de 50 % souhaitent que leur gouvernement prenne des dispositions pour tenter de les réduire. Ce faible soutien des populations peut sans doute expliquer que, malgré des investigations scientifiques de plus en plus solides, le thème des impacts sanitaires du global change pèse toujours aussi peu dans les négociations diplomatiques ; la COP21 en a été l'illustration flagrante.

Liens d’intérêt en rapport avec le texte publié : aucun

Références

- Todd N, Valleron AJ. Space-time covariation of mortality with temperature: a systematic study of deaths in France, 1968-2009. Environ Health Perspect 2015; 123 : 659-64.

- Kinney PL, Schwartz J, Pascal M. Winter season mortality: will climate warming bring benefits? Environ Res Lett 2015; 10 : 064016.

- Ryan SJ, McNally A, Johnson LR, et al. Mapping physiological suitability limits for malaria in Africa under climate change. Vector Borne Zoonotic Dis 2015 ; 15 : 718-25.

- Roiz D, Boussès P, Simard F, Paupy C, Fontenille D. Autochthonous chikungunya transmission and extreme climate events in Southern France. PLoS Negl Trop Dis 2015 ; 9 : e0003854.

- Hamaoui-Laguel L, Vautard R, Liu L, et al. Effects of climate change and seed dispersal on airborne ragweed pollen loads in Europe. Nat Clim Change 2015 ; 5 : 766-71.

Figure 1

Évolution au 21e siècle des superficies concernées par quatre niveaux de risque palustre sur le continent africain, dans le scénario A1B d'évolution du climat, qui postule une croissance économique très rapide, répartie de façon homogène sur la planète, avec introduction rapide de nouvelles technologies énergétiquement efficaces et utilisant les différentes sources d'énergie sans en privilégier une en particulier. D'après les estimations de Ryan et al [3].

Notes

[1] Les arboviroses sont des affections d'origine virale causées par des arbovirus, qui sont des virus transmis par des arthropodes, ou insectes piqueurs.

[2] Ou populations de moustiques.