L'Information Psychiatrique

MENUQuand la schizophrénie était méridionale. Une étude statistique et cartographique des premiers patients schizophrènes à travers les archives historiques Volume 95, numéro 10, Décembre 2019

Illustrations

La schizophrénie est considérée comme une maladie universelle. Selon quels rythmes la maladie, baptisée dans le giron de la psychiatrie germanophone il y a un peu plus de cent ans, est-elle devenue une entité médicale mondiale ? Pour le savoir, il faut d’abord se pencher sur la diffusion du diagnostic qui prépare l’avènement de la schizophrénie, celui de démence précoce. Il émerge des travaux de la psychiatrie allemande à la fin du xixe siècle et consacre une manière de penser les entités morbides en lien avec leur évolution dans le temps [1]. Cette conception « chroniciste » de la folie était déjà discernable dans les réflexions de la psychiatrie française des précédentes décennies, chez Jean-Pierre Falret notamment [2], mais elle contribue désormais à réorganiser l’ensemble des représentations scientifiques de la maladie mentale.

La diffusion d’un nouveau diagnostic

Les psychiatres européens qui sont à l’origine de ces deux concepts – démence précoce et schizophrénie – ont affiché d’emblée dans leurs services des taux de diagnostics élevés, de 10 à 25 % des patients hospitalisés dans leurs services. Dès les années 1920, on qualifie déjà de la sorte de 15 à 30 % des patients allemands, suisses, anglais et italiens. Une évolution identique se produit dans les pays d’Europe du Nord et de l’Est, dans lesquels les patients diagnostiqués schizophrènes comptent dès les années 1930 pour un tiers des admissions au minimum et pour plus de 50 % en Norvège ou en Bulgarie [3]. Assez logiquement, les premiers défenseurs de l’introduction de la démence précoce dans la classification française – ils étaient peu nombreux au tout début – présentent dans leurs publications des taux importants de malades atteints par cette pathologie. Paul Sérieux et Constanza Pascal par exemple, thuriféraires de la classification germanique au moment où les tensions diplomatiques franco-allemandes se renforçaient pourtant, en dénombrent jusqu’à un tiers à l’asile de Ville-Évrard au début du siècle [4, 5]. Après maintes controverses, de nombreux psychiatres français considéraient que la démence précoce était bien devenue la maladie mentale la plus fréquente dès avant la Première Guerre mondiale.

La percée la plus rapide se produisit ailleurs. Aux États-Unis, l’adoption du diagnostic de démence précoce intervient immédiatement après sa formalisation par la psychiatrie européenne notamment sous l’influence d’Adolf Meyer, psychiatre suisse émigré outre-Atlantique en 1892. Dès le début des années 1920, la démence précoce constitue la première cause d’admission devant la paralysie générale et la psychose maniaco-dépressive. Elle est aussi, compte tenu du faible taux de sortie des patients ainsi diagnostiqués, la maladie majoritaire dans les hôpitaux psychiatriques selon les Public Health Reports. Le New York Times, qui délivre des enquêtes régulières sur les centaines de milliers de schizophrènes du pays, révèle le 24 avril 1946 le contenu de la nouvelle campagne philanthropique de la fondation Rockefeller, qui après s’être concentrée sur la tuberculose et le cancer, subventionne désormais massivement la recherche sur ce nouveau fléau social. Des voix s’élèvent déjà en Amérique pour limiter le fardeau financier qu’il représente [6].

Cette déferlante, qui se produit en l’espace de quelques décennies, écrase évidemment les disparités qui peuvent subsister à différentes échelles. Après la Seconde Guerre mondiale, le diagnostic a pu varier dans des proportions de plus d’un à six d’un pays à l’autre [7]. À l’intérieur d’un même état, ces écarts ont pu apparaître majeurs, comme l’illustrent par l’exemple les cas de l’Irlande – où les taux sont plus élevés chez les catholiques, ou celui du Canada – les francophones, les catholiques et les Inuits présentent des taux supérieurs par rapport à la population générale [8]. Confrontée à ces multiples variabilités d’origine scientifique, sociale et culturelle, l’Organisation mondiale de la santé a produit, à partir des années 1950, une série d’études destinées à favoriser des convergences internationales en termes d’enregistrement, de diagnostic et de classification [9]. La France ne figure pas dans le panel d’enquête de l’OMS. Son cas est pourtant intéressant : il montre de manière exemplaire la grande variabilité spatiale, sociologique et chronologique de la diffusion du diagnostic.

Un essai de statistique historique pour le cas français

Les données que j’ai obtenues à partir de la recherche des cas de démence précoce et de schizophrénie dans les registres d’admission de plusieurs institutions psychiatriques françaises me conduisent à nuancer fortement les chiffres avancés par les premiers défenseurs français de la démence précoce (voir également [10]1). Ce diagnostic n’apparaît en effet pas de manière brutale dès le début du siècle. Les premiers cas émergent dans les années 1910-1913, mais restent rares durant la décennie suivante. Le diagnostic se diffuse après la Première Guerre mondiale et représente entre 6 et 12 % des admissions. La progression globale des années 1930 et 1940, conduit les deux diagnostics autour de 15 % en moyenne des admissions. En somme, ce sont les guerres qui peuvent servir de repères. La sortie de la première détermine une première croissance – celle du diagnostic de démence précoce ; l’entrée dans la seconde marque une deuxième croissance – celle du diagnostic de schizophrénie. Dans les deux cas, cette diffusion prend effet une vingtaine d’années après la publication des textes de référence qui leur donnent théoriquement naissance (Kraepelin 1899, Bleuler 1911).

Au-delà des années 1940, on dispose de séries statistiques nationales fondées sur une nouvelle classification qui fait désormais apparaître la catégorie « démence précoce/schizophrénie ». Affublée du numéro 17, elle est déjà la première en nombre devant la débilité mentale, la mélancolie, la manie, les démences séniles ([11], p. 32). À partir des années 1950, alors que le diagnostic de démence précoce tend à disparaître, la croissance du nombre de schizophrènes diagnostiqués et hospitalisés est continue : au nombre de 20 000 environ, ils représentent 20 % de la population des hôpitaux psychiatriques ([12], pp. 14-19).

Une fois ce constat fait, une question demeure : comment et pourquoi de nouvelles maladies mentales émergent-t-elles dans la société ? La question pourrait appeler une réponse objective : une maladie mentale se met à exister quand des malades en sont atteints et quand des médecins découvrent cette maladie. L’historien du social a tendance à compliquer quelque peu cette réponse. Une maladie mentale est le fruit d’une recomposition du savoir psychiatrique, d’une évolution des représentations sociales de la folie, de facteurs institutionnels propres au champ de la santé, d’événements historiques et d’une réappropriation par les savants, les soignants et les malades. Une nouvelle maladie mentale est donc le fruit d’un baptême d’une nouvelle condition sociale en un temps donné qui est reçue (ou non) par un corps professionnel, un corps savant, une institution, une société, des sujets souffrants. C’est ce que j’ai essayé de montrer dans un ouvrage consacré à l’histoire sociale de la schizophrénie au xxe siècle en expliquant notamment comment elle venait construire un discours médical sur une jeunesse inadaptée à la modernité, touchée dans son corps par la révolution pubère, à partir d’une nouvelle grille de lecture destinée à produire du pronostic psychiatrique dans une situation de tension institutionnelle [13]. Une fois la maladie baptisée, démence précoce puis schizophrénie (les mêmes patients passent d’une catégorie à l’autre), celle-ci prend corps dans les archives hospitalières et les manuels de psychiatrie. Puis au temps de la diffusion – l’entre-deux-guerres en France –, il s’agit de compter les nouveaux malades, d’en peser le poids démographique pour en comprendre la répartition sociale et la genèse. Se dessine alors une forme d’épidémiologie plutôt artisanale de la schizophrénie sur laquelle je vais revenir dans cet article.

Des espoirs statistiques des psychiatres des années 1930

L’épidémiologie psychiatrique est une discipline récente qui a longtemps été sujette à caution. Dans leur étude, Fombonne et Fuhrer [14], qui souhaitaient alors souligner les débuts prometteurs de la nouvelle approche, ont rappelé les fondements de cette faiblesse consubstantielle à son objet. Le projet de compter et de cartographier les maladies mentales est cependant plus ancien. La psychiatrie est depuis sa naissance grande productrice et consommatrice de chiffres. Dans le contexte de la guerre de 1870 par exemple, Ludger Lunier mesurant les effets potentiels de la guerre sur les troubles psychiques participe de l’effort de la profession d’établir la scientificité de la discipline par le biais de la quantification des troubles [15]. D’autres s’essaient après lui à la quantification des folies dans des espaces spécifiques, à l’exemple de Garnier à Paris [16]. L’observation des revues scientifiques, L’aliéniste français notamment, montre qu’une réflexion collective émerge dans la profession dans l’entre-deux-guerres. L’objectif des auteurs est de tendre vers la standardisation du recueil des données car les statistiques psychiatriques conservent le plus souvent un statut empirique et rarement comparable d’un établissement à l’autre. Maurice Desruelles semblait plutôt désespéré de la situation en 1934 : « Les classifications officielles établies pour le bureau de la statistique générale de la France ne concordent pas avec celles qui sont adoptées par les aliénistes. Les classifications adoptées par les aliénistes dans un même asile non seulement diffèrent suivant les époques (ce qui est naturel), mais suivant les aliénistes ; elles sont personnelles et bien plus, elles sont différentes dans le même temps suivant les médecins […]. D’après les rapports médicaux des asiles d’aliénés, il y a presque autant de classifications que de médecins » ([17], p. 188). Le même auteur dénonçant l’individualisme médical et l’adhésion à des nomenclatures trop variées en appelait à une uniformisation statistique et classificatoire qui permettrait la centralisation correcte des données, ce afin de rompre avec la « stérilité » de la statistique psychiatrique ([18], p. 394). Quelques psychiatres très pragmatiques rappelaient que les conditions d’examen des aliénés, la routine ou les intérêts administratifs faussaient de toutes façons les données publiées, celles-ci étant par exemple souvent recueillies par des profanes, y compris par de bons malades préposés au secrétariat ([19], p. 434).

Dans la première moitié du xxe siècle, époque à laquelle se diffusent les diagnostics de démence précoce et de schizophrénie, toute statistique nationale est donc impossible. La statistique annuelle des institutions d’assistance, qui sert de référence en matière de statistique psychiatrique depuis 1833 repose en effet sur une classification, réduite à neuf catégories héritées du xixe siècle. Alors, les réformateurs de l’administration psychiatrique cherchent des modèles. Ils observent avec intérêt les exemples états-uniens ou suisses, et proposent de nouveaux systèmes de fiches d’entrée et de sortie standardisées, qui seraient destinées à établir une statistique nationale digne de ce nom (voir le travail des docteurs Adam, Demay, Desruelles, Lauzier, Schutzenberger, sous la direction de l’inspecteur Raynier dans L’aliéniste français, 1935). Mais il reste à convaincre l’ensemble des psychiatres qui préfèrent, comme le rappelle un grand amoureux de la finesse clinique dans L’aliéniste français de 1936 « les mots, les phrases, les subtilités aussi vides que leur esprit aux vérités d’observation ». Ces efforts aboutissent en 1943, à l’occasion de l’adoption d’une nouvelle nomenclature. Une note émanant du sous-secrétariat d’État à la Santé du gouvernement Laval stipulait en juin 1943 la nouvelle manière de codifier les maladies. L’introduction officielle de la démence précoce et de la schizophrénie dans la statistique française attend donc près d’un demi-siècle après sa discussion dans les milieux médicaux et plusieurs décennies après son utilisation effective dans les registres d’admission.

Un essai de géographie de la schizophrénie (1948)

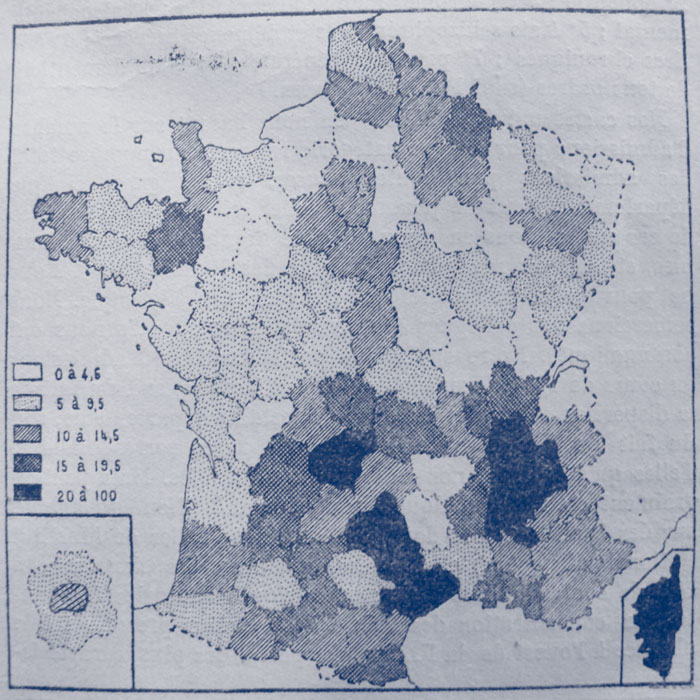

Quelques années plus tard, en 1948, Paul Sivadon (1907-1992), médecin des hôpitaux psychiatriques de la Seine depuis 1933, alors engagé dans la réforme radicale de son service de Ville-Évrard, présente une grande étude de géographie psychiatrique devant le congrès des aliénistes et neurologues de langue française. Si cartographier la diffusion des maladies était un projet scientifique ancien [20], en psychiatrie, l’intérêt pour cette démarche est plutôt rare avant cette époque. On en note par exemple les prémisses dans les travaux de démographie sanitaire d’Henri Duchêne. Les cartes de répartition des diagnostics sur le territoire présentées par Sivadon en 1948 [21] sont donc, à ma connaissance, les premières du genre. Leur auteur ne cache d’ailleurs pas les limites que comporte l’exercice dans la collecte des données (disharmonie des classifications selon les établissements, multiplication des structures libres et extrahospitalières qui échappent à la statistique), dans les choix méthodologiques (contradictions entre les chiffres d’hospitalisations et les chiffres d’admissions), dans l’interprétation des cartes. Néanmoins, l’étude est légitimée selon lui par ses résultats puisque comme l’explique Sivadon, les différences observées d’une région à l’autre sont trop importantes pour être sans signification (figure 1).

Si les données recueillies par Paul Sivadon ne lui permettent pas de présenter son étude comme un modèle méthodologique – l’auteur précise qu’il ne peut s’agir que d’une « carte approximative » –, il n’en reste pas moins qu’elles offrent en effet un intéressant panorama géographique des maladies mentales portant sur 16 500 admissions en 1947. Cette géographique psychiatrique inédite décompose le pays en une France de l’Est particulièrement touchée par la paralysie générale (les suites de la syphilis), une France paranoïaque au Centre, plutôt persécutée à l’Ouest, une région parisienne marquée par la richesse des délires, et enfin une France du Sud gangrenée par la démence précoce et la schizophrénie.

Sivadon ne pousse pas l’enquête, à mon grand regret, jusqu’à produire une explication détaillée des causes de cette répartition. Il retrouve cependant les accents hippocratiques de ses collègues du xviiie siècle lorsqu’il esquisse une hypothèse concernant cette schizophrénie méridionale : « Faut-il attribuer au vent du midi et au vent d’autan le nombre important de démences précoces que l’on rencontre dans la vallée du Rhône et le Languedoc ? Leur prédominance dans la zone Sud paraît nette. » ([21], p. 17) En exhumant le bien oublié « syndrome du vent du midi », il donne corps scientifiquement aux adages populaires sur le mistral et la tramontane qui rendent fou, comme aux quelques anecdotes professionnelles, qui telles celle du docteur Ferdière, attribuent l’agitation des malades à l’ouverture à tous les vents de l’asile de Rodez. Ses appels à la création d’une « climatologie psychiatrique » spécialisant les établissements en fonction de leur situation naturelle seront restés me semble-t-il lettres mortes.

À mon sens, aussi captivante soit-elle, l’hypothèse climatique ne clôt pas la discussion sur la répartition géographique des maladies mentales et spécifiquement sur celle de la schizophrénie dans les années 1940. En l’absence d’explication démographique (la population serait-elle plus jeune au sud ?) ou épidémiologique (la tuberculose souvent présente au titre de co-morbidité chez ces patients y serait-elle plus répandue ?), il est délicat d’avancer une explication définitive permettant de comprendre une telle dichotomie nord/sud. Il est par exemple difficile d’attribuer cette répartition aux cultures diagnostiques des médecins chefs qui peuvent cependant par endroit être déterminantes. Ainsi à la fin des années 1920 à l’asile d’Alençon, se produisit par exemple une éphémère « épidémie » de démence précoce, en raison de l’arrivée d’un nouveau médecin chef, Jean Lautier, dont l’intérêt évident pour la maladie l’avait conduit à publier un article important sur le sujet [22]. Mais comme le rappelle le spécialiste de la démographie sanitaire, Henri Duchêne, l’imprécision des limites dans la classification est insuffisante à expliquer des variations statistiques et géographiques aussi amples. Par ailleurs, le diagnostic de schizophrénie est diffusé de manière générale après guerre, estompant ce type de distinction locale d’origine médicale. Ici la répartition méridionale de la schizophrénie paraît réellement structurante. Car en effet certains établissements du Sud présentent, d’après l’enquête de 1947, des taux bien supérieurs à la moyenne (32 % à Cayssiols dans l’Aveyron, 48 % en Corrèzepar exemple). Deux hypothèses peuvent être évoquées ici qui n’ont rien à voir avec le vent.

Un effet secondaire de l’histoire

La première tient à l’histoire. Il est probable que la surreprésentation de la schizophrénie au Sud ne soit en fin de compte qu’un produit de l’histoire des transferts de la Seconde Guerre mondiale, ce que tend à montrer le rapprochement de la carte de Sivadon avec celle de la zone libre, telle que dessinée en juillet 1940. Une partie des patients de l’Hérault se sont par exemple retrouvés sur les routes en 1944 après l’occupation du site asilaire par l’armée allemande. Certains sont venus grossir la statistique de la schizophrénie dans l’établissement de Limoux (Aude), jusqu’à leur retour hypothétique dans leur établissement d’origine. Lors de l’évacuation des hôpitaux psychiatriques du Nord, les patients les moins atteints ont pu parfois sortir, alors que le déplacement des patients psychotiques évacués des établissements de la zone occupée vers la zone libre a fait migrer la population schizophrène vers le sud. L’administration de la folie en temps de crise et de guerre joue donc indéniablement un rôle dans l’émergence de cette géographie si particulière de la schizophrénie. Mais la carte de Sivadon porte sur les admissions et non sur le stock à un instant T de patients dans l’hôpital, ce qui affaiblit un peu cette première hypothèse.

Une autre hypothèse émerge alors en travaillant plus précisément sur les archives de l’hôpital de Font d’Aurelle (Montpellier). Celles-ci montrent qu’en effet le diagnostic de schizophrénie y est bien supérieur à celui des autres établissements publics situés au nord du pays puisque dans les années 1950, il atteint près de 25 % des admissions2. Mais à la lecture des rapports médicaux contemporains de l’enquête de 1947, un constat s’impose : une majorité écrasante (jusqu’aux deux-tiers) des patients schizophrènes porte des noms d’origine corse ou italienne. Et la chose n’est pas nouvelle. Dans les registres de la fin des années 1930, les patients corses représentent près de la moitié des patients déments précoces et schizophrènes admis à l’asile de Font d’Aurelle3.

Faut-il y voir une validation des hypothèses de la psychiatrie sociale qui impute parfois la schizophrénie au déracinement des immigrants ? La présence accrue des Italiens en Languedoc depuis les années 1870 – une région considérée comme un des pôles majeurs d’attraction migratoire d’après-guerre – est bien connue, notamment en raison de l’écho des événements dramatiques d’Aigues-Mortes. Le départ des Corses de l’île de Beauté s’est brutalement accéléré après la Seconde Guerre mondiale, et s’est réorienté vers le continent après les débuts de la décolonisation (la population de l’île passe de 300 000 en 1901 à 170 000 en 1955). Le contexte migratoire pourrait donc valider l’idée d’un lien entre migration et psychose. Cependant, il est possible d’avancer une autre explication.

Un effet de l’administration des flux de patients

Mon hypothèse se rapporte plutôt aux liens spécifiques qui unissent l’institution asilaire héraultaise et la population corse. En effet, il n’existe pas à cette époque d’établissement psychiatrique en Corse, le centre hospitalier de Castelluccio n’ouvrant ses portes qu’en 1974. La presse locale se désole d’ailleurs du coût de la prise en charge continentale des fous de la région : « quant aux aliénés, exceptionnellement soignés en Corse, on les envoie à grands frais dans un asile du continent ; un million de francs cette année. »4 Les malades mentaux corses sont donc, comme autrefois ceux des colonies françaises, l’objet de transferts massifs, essentiellement vers Marseille et Montpellier.

Si quelques rares publications évoquent l’officialisation du système pendant la Seconde Guerre mondiale (le 24 avril 1942), les archives montrent en réalité que les transferts de patients corses à Montpellier sont effectifs plusieurs décennies depuis au moins la fin de la Grande Guerre. Les aliénés corses admis à l’asile de Montpellier font l’objet d’un classement et d’un archivage spécifique. Au début des années 1950, les psychiatres montpelliérains signalent une nette différence en termes de guérison et d’amélioration entre malades du continent et malades corses [23]. Dans leur esprit la difficulté vient de la nécessité de composer avec une société a-psychiatrique qui tolère, comme les sociétés traditionnelles, certaines formes de maladie mentale et retarde les prises en charge. L’importance des formes graves de psychoses comme la fréquence du passage à l’acte meurtrier, pourrait en être une conséquence. De fait, les malades qui arrivent à Montpellier sont dans un état de confusion et de mutisme hors du commun. La gravité de leur état mais aussi la justification du transfert pèsent sur la manière de les diagnostiquer. Quel que soit leur état initial dans l’île, plusieurs d’entre eux ont été diagnostiqués déments précoces juste avant leur transfert vers le continent, à l’image de Paul A., mélancolique requalifié de dément précoce par le docteur Seta lors de son examen au dépôt d’Ajaccio5.

Les spécificités de la culture corse pourraient-elles représenter un frein au soin ? Les « révélations généalogiques » sur les familles ne vont certes pas de soi dans l’île, c’est en tout cas ce qu’affirment les psychiatres de l’institution d’accueil. Assurément, la barrière de la langue réduit les communications des autorités asilaires avec les patients transférés, comme avec les familles restées sur l’île. C’est sans doute pour compenser ces lacunes qu’en 1928 le préfet de l’Hérault demande au préfet de Corse de faire remplir correctement les fiches de renseignements des patients qui doivent être transférés. Nombre de malades corses parlant mal le français, le recours aux interprètes pour les interrogatoires d’admission est une pratique courante. Ajoutons que l’organisation concrète du transfert réunit toutes les conditions pour aggraver l’état des patients. Après leur signalement tardif, les patients sont en effet placés en dépôt à Bastia ou Ajaccio avant d’être transférés sur le continent. En l’absence de dispositif spécifique, ce sont donc les malades les plus atteints qui sont envoyés dans ce lieu. À Ajaccio, ils y sont examinés par le jeune docteur Dominique Seta, qui vient de réussir sa thèse de médecine à Paris en 1922, sur un sujet plutôt éloigné des préoccupations psychiatriques, Les Ressources thérapeutiques de la Corse. Le séjour de ces patients dans ce lieu est parfois artificiellement prolongé puisque, afin de réduire les coûts de l’opération, l’usage est d’attendre qu’ils soient suffisamment nombreux pour procéder à un transfert par bateau vers le continent. Or, pour les mêmes raisons, le soin des Corses dépend du rapatriement d’autres Corses : ce transfert n’est donc possible que dans la mesure où des malades, considérés comme améliorés, ce qui est rare, pourraient libérer des places à Montpellier. Les télégrammes échangés entre les autorités administratives des deux départements témoignent d’une tension très forte à ce sujet : le préfet de Corse ne peut garder longtemps les malades, tandis que le préfet de l’Hérault manque de place, ou ne dispose que de places limitées pour un homme ou pour une femme6. En 1937, le préfet de Corse révèle à ses collègues du continent la situation inextricable dans laquelle se trouvent les 14 aliénés en attente au dépôt. Les sujets gravement atteints peuvent donc séjourner longuement dans cet espace carcéral et arriver dans un état terrible à Montpellier. Par économie il est également d’usage de faire des convois mixtes, en contravention totale avec les règlements adoptés après la loi de 1838. Le voyage maritime est long (un ou deux jours), et assuré par « un convoyeur », « un brave homme » dont on ne connaît pas le statut. Mis en dépôt à nouveau à Marseille, les malades sont ensuite convoyés par train vers Montpellier.

Ces conditions de traitement, comparables en de nombreux points à celles des patients des colonies, mais plus durables puisque des institutions psychiatriques ont été édifiées avant guerre en Afrique du nord, produisent assurément le déséquilibre évoqué par les auteurs de l’article de 1954 entre malades du continent et malades insulaires plus rarement guéris et améliorés.

Conclusion

Cette enquête sur un cas très spécifique n’explique sans doute pas l’ensemble de la géographie de la schizophrénie dessinée par la statistique et la carte très imparfaite de Paul Sivadon en 1948. Mais elle autorise un questionnement sur un aspect très important et pourtant méconnu de l’histoire du diagnostic. La démence précoce ou la schizophrénie des malades dont il est question n’est ni un effet de la nature ni un effet de culture mais il est en grande partie un produit des considérations administratives et financières de l’exercice du soin dans la première moitié du xxe siècle. Il n’est qu’un exemple parmi d’autres qui montre comment la diffusion de ces nouveaux diagnostics comporte de nombreuses dimensions sociales sur lesquelles il est capital de revenir afin de saisir la portée de l’émergence d’un nouveau diagnostic dans une société donnée.

Liens d’intérêt

l’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt avec cet article.

* Ce texte est extrait en grande partie de Schizophrènes au XXe siècle. Des effets secondaires de l’histoire. Paris : Alma éditeur, 2018.

1 Les statistiques ont été établies par des sondages annuels dans les registres d’admission (ou de sorties pour MB) de chaque décennie de la période pour les années 1905, 1912, 1928, 1934, 1941, 1948. Afin d’obtenir des corpus significatifs, dans les établissements les plus petits, le sondage a été étendu à l’ensemble du registre comportant l’année de référence. Les diagnostics retenus sont exclusivement ceux qui mentionnent explicitement la « démence précoce », la « schizophrénie », l’« hébéphrénie », et non les tableaux symptomatiques qui s’en approchent. Les hôpitaux retenus sont ceux du Mans, d’Alençon, de Maison Blanche, de Montpellier, de Sainte-Anne.

2 Rapports médicaux semestriels au préfet, Font d’Aurelle (1946-1963), AD Hérault, 402 W 2 à 5.

3 Registre d’inscription des aliénés admis à l’asile, 1935-1938, AD Hérault, 1 X 576.

4 « La médecine en Corse ». La Presse médicale, n̊70 et 72, 2 et 9 septembre 1925.

5 Aliénés corses admis à l’asile de Montpellier, 1939-1941, ADH, 1 X 778.

6 Aliénés corses admis à l’asile de Montpellier, 1918-1938, ADH, 1 X 777.

![]() Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la

Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la

Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International